こんにちは、となりのサワコです

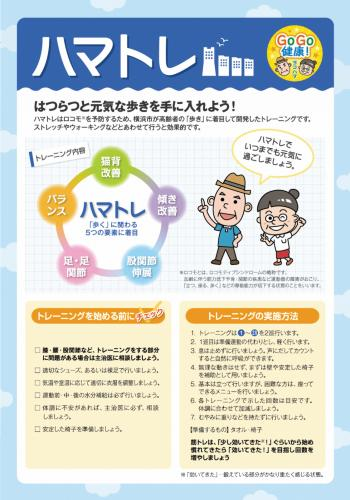

当院の位置する横浜市が開発した、自宅でできるロコモ予防トレーニング『ハマトレ』。皆さんご存じですか?

今日はその『ハマトレ』をご紹介します!

*****************************

こんにちは!理学療法士の宮本です

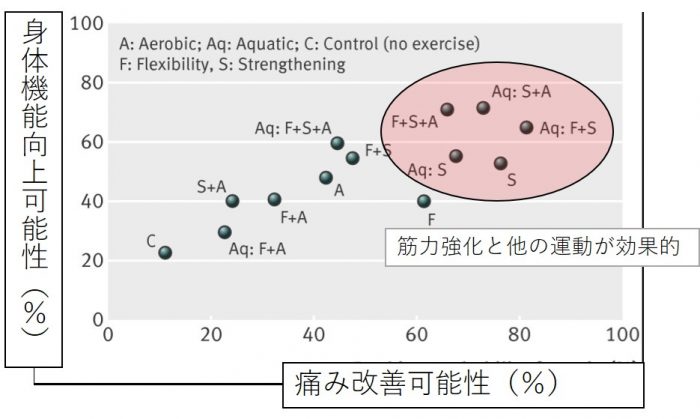

膝の痛み予防の話を何回か書き、頑張って実践していますという声も、私の耳にも少し入ってくるようになりました。とても、素晴らしい事です。

さて、色々な方とお話する中で、生活やカラダのことで何が気になりますか?と聞くと意外と多い答えが…

「最近なんだか歩くスピードが落ちた」とか、

「年をとったせいか、姿勢が悪くなった気がするのよね・・・」など、

姿勢や歩くことへの不安が多いようです。

そこで、今回は、「姿勢と歩きの改善」を目的とした、『ハマトレ』を紹介したいと思います。

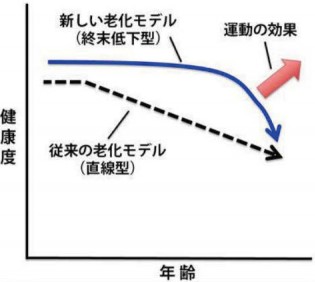

このハマトレ、横浜市が健康増進、ロコモ予防の一環として色々な研究結果から考え出された根拠に基づいたトレーニングなのです。しかも、このハマトレ「横浜市青葉区でも力を入れて普及している運動」なんです。皆さんは聞いたことがありますか?

(参考:広報よこはま青葉区版 2019年;https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/kusei/koho/koho_aoba/kohoaoba2019.files/20190401kusei-koyoko.pdf)

2019年に青葉区でこのハマトレの効果検証を行っています。

その結果、「ももの筋力」「歩く時の歩幅」「片足バランスの時間」が増えた人が多く、運動の効果があることもわかっています。

興味を持たれた方は、是非、『ハマトレ』を調べてみてください。

次回からは、ハマトレの内容を少しずつ紹介していきます。